はじめに 「S&P500とオルカン、どっちに投資すればいいの?」

「S&P500とオルカン、どっちに投資すればいいの?」

僕が投資を始めたばかりの頃、いちばん最初にぶつかった悩みがこれでした。

証券会社のランキングを見ても、常にこの2つがトップを争っている。

SNSを開けば「米国最強!S&P500でOK」という意見と、「いやいや分散こそ正義、オルカン一択」という意見が入り乱れている。

初心者にとっては、正直どちらを選べばいいのかさっぱりわからないんですよね。

僕もそのとき「どっちを買えば将来後悔しないか?」で毎晩ググりまくってました。

しかも、この2つのファンドは どちらも“つみたてNISA”の対象商品。つまり、20年という長期でコツコツ積み立てるための王道中の王道。だからこそ「間違えたくない」という気持ちが強くなる。

投資を始めるときに「どっちを選んだか」が、その後の運用成績やモチベーションに直結する気がして、不安でたまらなかったのを覚えています。

投資初心者が必ず迷うテーマ

なぜここまでS&P500とオルカンで迷う人が多いのか?

理由はシンプルで、この2つは 方向性は似ているのに中身が微妙に違う からです。

- S&P500:アメリカ企業500社に集中投資

- オルカン(全世界株式):世界中の株式に分散投資

どちらも「株式」という同じ資産クラスだけど、片や 米国一点集中、もう片や 全世界に分散。

「集中と分散」って、投資の永遠のテーマなんですよね。

「米国の成長を信じてリターンを狙うべきか?」

「それとも世界に広く分散して、安心感を優先するべきか?」

これは単なるファンド比較の話じゃなくて、投資のスタンスそのものを決める分岐点でもあります。

だからこそ、多くの人が調べては迷い、YouTubeやブログやSNSを渡り歩き、最終的に「よし、こっちでいこう!」と腹を決めるまでに時間がかかるわけです。

この記事でわかること

そこで今回の記事では、僕が当時知りたかったことを整理してまとめます。

- S&P500とオルカンの基本的な違い

- グラフで見る過去の成績比較

- 手数料や運用規模の違い

- メリット・デメリットを表で整理

- どんな人がS&P500向きで、どんな人がオルカン向きか

これらを一気に見比べれば、きっとあなたも「自分はこっちだな」とスッと決められるはず。

先に結論を一言だけ

長く引っ張るのももどかしいので、先に僕の結論を言います。

- リターンを優先したいならS&P500

- 安心感を優先したいならオルカン

たったこれだけです。

でも、この一言を「心から納得できる」ようになるには、両者の違いをきちんと理解する必要がある。

だからこの記事では、過去のデータや具体例を交えて、初心者目線で徹底的に比べていきます。

S&P500とは?

S&P500は「アメリカを代表する株価指数」。

正式には Standard & Poor’s 500 Stock Index といって、米国市場の時価総額上位500社を集めたインデックスです。

この指数が作られたのは1957年。

それ以来、米国の株式市場を代表する“物差し”として世界中の投資家に使われています。

つまりS&P500は「アメリカ経済の健康診断表」みたいなものなんです。

S&P500についてこちらの記事で詳しく解説してます。

構成銘柄の顔ぶれ

S&P500に含まれるのは、超有名企業ばかり。

例えば:

- Apple(アップル)

- Microsoft(マイクロソフト)

- Amazon(アマゾン)

- Alphabet(Google親会社)

- NVIDIA(エヌビディア)

- Tesla(テスラ)

世界のテクノロジーや消費をリードする企業群がズラリと並びます。

つまり、S&P500に投資する=世界を変えている企業の成長を自分の資産に取り込む ということ。

銘柄リストはこちら↓

S&P500のパフォーマンス

S&P500は「米国最強」と言われるだけあって、過去の成績は圧倒的に強かったです。

直近10年(2015〜2025年)を平均すると 年率13〜15%。

世界の株式の中でもトップクラスのリターンでした。

例えば、2015年に100万円を投資していたら:

- S&P500:約285万円 に成長

- (オルカン:約250万円)

この数字を見ると「やっぱり米国一点集中の方が儲かるじゃん!」って思ってしまうのも無理はないですね。

伸びが強かった理由

- アップル、マイクロソフト、アマゾン、エヌビディアといった「世界を変える企業」が株価を何倍にも伸ばした

- ITバブル崩壊やリーマンショックを乗り越え、アメリカ経済は着実に成長してきた

- 米国は人口も増え続け、イノベーションも止まらない

結果として、米国株=S&P500は「投資の王道」として揺るぎない地位を築きました。

ただし注意点もある

過去のリターンは強力ですが、「未来も同じとは限らない」のが投資の難しいところ。

日本株も1980年代には「世界最強」と呼ばれていましたが、その後30年以上停滞しました。

つまり、S&P500の過去の成績が良かったのは事実。

でも「今後も永遠に米国一強が続く」とは言い切れないんですよね。

メリット

- 米国の圧倒的成長力に乗れる

アメリカはGDPも株式市場も世界一。人口も増えていて、イノベーション企業が次々登場しています。 - 指数の透明性と信頼性

S&P500は厳しいルールで銘柄を選定し、定期的に入れ替えが行われます。だから常に“今の米国トップ企業”に投資できる。 - 実際の投資家支持が圧倒的

日本でも「つみたてNISA」で一番人気。純資産総額は2兆円を超え、安心感抜群。

デメリット

- 米国偏重リスク

もし米国が長期停滞すればダメージ大。日本株もかつては「最強」と呼ばれましたが、その後30年停滞した歴史があります。 - 為替リスク

ドル建てなので、円高になると円換算の資産価値は下がります。例えばドルが120円から100円になれば、同じ株価でも資産が2割減ることも。 - 高成長が永遠に続く保証はない

米国は強い。でも、中国やインドなど新興国の台頭が進めば「米国一強」の時代がいつか揺らぐ可能性もあります。

オルカンとは?

正式名称は「 全世界株式(オール・カントリー)」。

このファンドは、先進国+新興国を含む全世界の株式をまとめて投資できる商品です。

「オルカン1本で“世界の株主”になれる」

というのが最大の魅力。

僕がこれを初めて知ったときは、「投資の完成形っぽいな…」と直感しました。

オルカンについてこちらの記事で詳しく解説してます。

投資対象の内訳

実際の構成比率はこんな感じ(2025年時点のおおよそ):

- 米国:約60%

- 日本:約7%

- 欧州:約15%

- 新興国(中国・インド・ブラジルなど):約10%

- その他:数%

つまり、米国を中心にしつつ、世界全体に広く分散しているイメージです。

オルカンのパフォーマンス

「全世界に分散しているオルカンって、結局どれくらい増えたの?」

僕も最初そこが気になって調べました。

直近10年の平均リターンは 年率およそ10〜12%程度。

同じ期間でS&P500が13〜15%だったので、リターンの伸びはやや控えめです。

例えば2015年に100万円を投資していたら:

- S&P500:約285万円

- オルカン:約250万円

というイメージ。

実際にグラフで並べると「どちらも右肩上がりだけど、S&P500の方が少し上を行く」感じになります。

なぜ差が出るのか?

理由はシンプルで、オルカンには 成長の遅い国や停滞している地域 も含まれるから。

例えばヨーロッパや日本は経済成長が緩やかで、米国のような爆発的な株価上昇は少ない。

また新興国も、長期では伸びるかもしれないけれど、短期的には政治リスクや通貨リスクで足を引っ張ることがある。

その結果、全体平均を取るオルカンは「やや控えめな成績」になりやすいわけです。

でも安心感は強い

ただし逆に言えば、オルカンは「一部の国が不調でも他の国がカバーしてくれる」安心感があります。

これはS&P500にはない特徴。

米国だけに依存するより「世界中に分散しているから安心」というスタンスを取りたい人にはピッタリです。

メリット

- 分散によるリスク低減

一つの国が不調でも、他の国の成長でカバーできる。 - 未来の変化に対応できる

もし米国の時代が終わって、中国やインドが世界経済の中心になっても、自動的に比率が反映される。 - シンプルにこれ一本でOK

他のファンドを組み合わせなくても「世界市場全体」に投資できるので、初心者には管理がラク。

デメリット

- リターンはS&P500より劣りやすい

全世界には成長が鈍い国や停滞している地域も含まれるので、平均すると米国一本に劣る傾向。 - 米国依存は結局残る

“全世界”といっても、結局は米国比率が6割。完全な分散ではなく「米国+おまけ」と感じる人も。 - 新興国の不安定さ

政治リスクや通貨リスクのある国も含まれているため、短期的には足を引っ張ることもある。

僕の率直な印象

オルカンを知ったときに「これ一本で世界中に投資できる安心感はすごい」と思いました。

ただ、正直にいうと「結局アメリカが6割なら、S&P500でいいんじゃない?」とも感じたんです。

でも調べていくと、世界経済は常に変化していて、どの国が次に伸びるかは誰にもわからない。

そのときに「どこが伸びてもいいように構えておく」オルカンのスタンスは、心強い選択肢だなと今では思います。

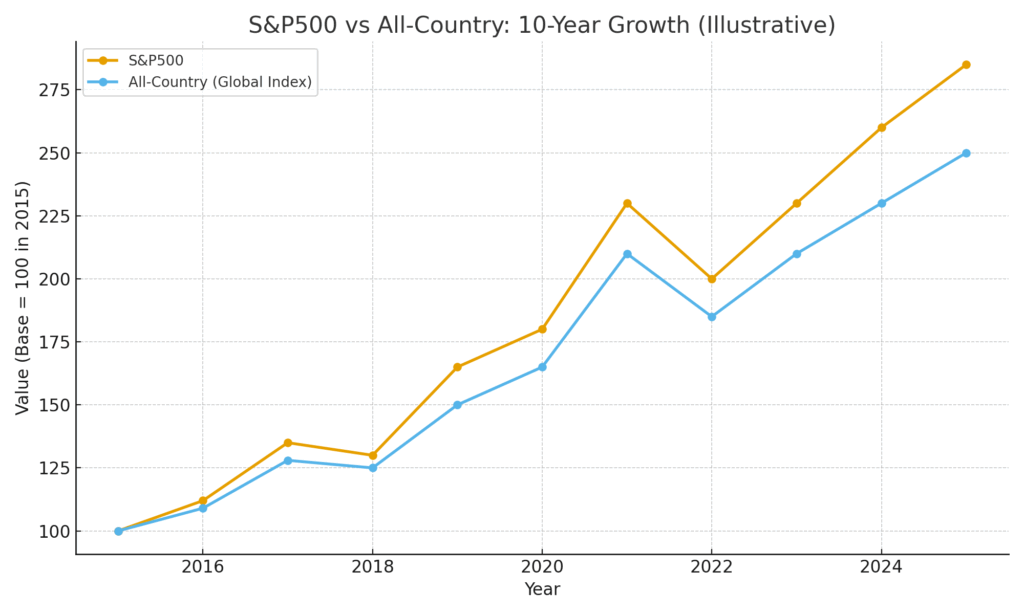

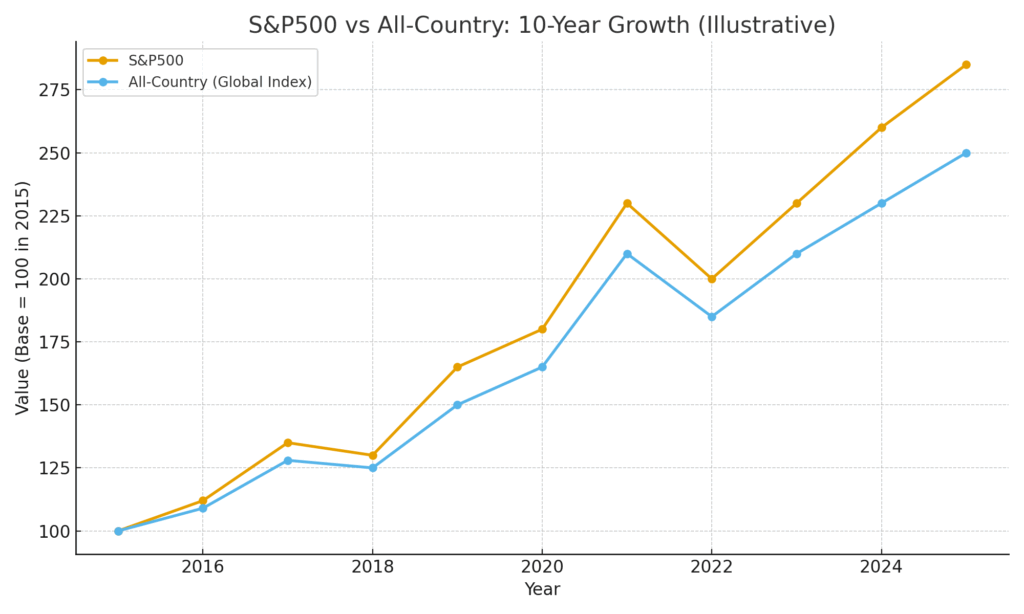

過去10年のリターン比較(グラフ解説)

投資初心者がいちばん気になるのは、

「結局、どっちの方が増えるの?」

というシンプルな疑問だと思います。

そこで、もし2015年に100万円を投資していたら今どうなっていたかをシミュレーションしてみました。

10年間のシミュレーション結果

- S&P500:約285万円

- オルカン:約250万円

グラフで見るとこんな感じです。

グラフから読み取れること

- 両方とも右肩上がりに伸びている

- 特に2020〜2021年の米国株ブームでS&P500が大きくリード

- オルカンも堅実に伸びているが、S&P500に比べるとやや控えめ

つまり「米国に集中投資した方がリターンは大きかった」という結果が出ています。

でも未来は誰にもわからない

ただしここで大事なのは「これはあくまで過去の数字」だということ。

- この10年間は米国のGAFAやエヌビディアのような超成長企業が株価を引っ張った

- でも、次の10年も同じように米国が一強かどうかはわからない

- もしかすると中国やインド、あるいは新興国が一気に伸びる可能性もある

だからこそ、S&P500とオルカンは「どちらを選ぶか」というより、どんなスタンスで投資したいかの問題になるんです。

手数料・運用規模の比較

インデックス投資では「手数料(信託報酬)」と「運用規模」も大事なチェックポイントです。

どちらも毎年かかるランニングコストなので、長期投資では少しの差でも積み重なります。

手数料(信託報酬)

- S&P500(eMAXIS Slim 米国株式):年0.093%程度

- オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式):年0.113%程度

その差は 0.02%ほど。

数字だけ見ると小さいですが、20年・30年の長期になると数万円〜十数万円の差になることもあります。

とはいえ、どちらも「超低コストファンド」として世界的に見ても最安クラスです。

運用規模(純資産総額)

- S&P500:約2兆円以上

- オルカン:約1.5兆円以上

どちらも巨額の資金が集まっていて、安心して積立できる規模です。

「純資産総額が小さいと繰上償還(運用終了)のリスクがある」と言われますが、この2つに関してはその心配はほぼゼロ。

表で整理すると…

| 項目 | S&P500 | オルカン |

|---|---|---|

| 信託報酬 | 0.093%程度 | 0.113%程度 |

| 純資産総額 | 約2兆円以上 | 約1.5兆円以上 |

| 人気度(NISAランキング) | 常に上位1〜2位 | 同じく常連 |

ポイント

- 手数料はわずかにS&P500が有利

- 運用規模はどちらも十分すぎるほど大きい

- どちらを選んでも「コストや規模で損する」ことはない

どっちを選ぶべきか?(タイプ別の選び方)

ここまで「特徴・リターン・手数料・規模」と一通り比較してきました。

じゃあ結局、初心者はどっちを選べばいいの?

僕も最初はこの答えが欲しくて、毎晩ネットで検索しまくってました。

でも実際は「どっちが正解」というよりも、自分がどういうスタンスで投資したいかで選ぶのがベストです。

リターンを最優先したい人 → S&P500

- 「やっぱり米国の成長力を信じたい」

- 「過去10年の成績を見ても一番伸びている方に賭けたい」

- 「多少のリスクよりもリターンを取りたい」

こういう人は S&P500 がおすすめです。

米国一点集中にはリスクもありますが、現状はイノベーションや企業の競争力が圧倒的。

過去のリターンを見ても「伸びやすい土壌」は整っています。

安心感・分散を重視したい人 → オルカン

- 「長期で積み立てるから、とにかく安心感を優先したい」

- 「どの国が伸びてもいいように分散しておきたい」

- 「米国が弱くなったときのリスクも気になる」

こういう人は オルカン がおすすめです。

「世界の株主」になれる安心感は、心理的にもかなり大きい。

途中で不安になってやめてしまうより、安心して続けられる方を選ぶのが長期投資の成功につながります。

両方を組み合わせるのもアリ

実は「片方だけに決める必要はない」という選択肢もあります。

例えば:

- 積立の7割はS&P500、3割はオルカン

- 最初はS&P500に集中して、資産が大きくなってきたらオルカンも追加

僕自身は最初はS&P500だけで積立を始めましたが、資産が育ってきてからはオルカンを追加しました。

こうすることで「成長性」と「安心感」の両方を持てるんですよね。

迷い続けるより「始めること」が大事

正直なところ、どちらを選んでも 長期で積立すれば資産は大きく育ちやすい です。

一番良くないのは「どっちにしようか迷って、なかなか投資を始められない」こと。

投資は時間を味方にするゲーム。

悩んでいる間に、積立のスタートが遅れるのが一番もったいないんです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 為替リスクはあるの?

A. あります。

S&P500もオルカンも、基本は「ドル建て資産」に投資しているので、円高・円安の影響を受けます。

例えば1ドル=150円から120円に円高になれば、株価が同じでも円換算の評価額は下がります。

ただし逆に円安のときは有利に働くことも。

つまり「為替の上下は避けられないが、長期投資ではあまり気にしすぎなくてもいい」というのが実際のところです。

Q2. 全世界に投資できるならオルカン一択じゃないの?

A. そう考える人も多いです。

ただ、全世界といっても実際は米国が6割を占めていて「ほぼ米国+その他」の形。

「安心感はあるけど、リターンは米国単独より劣る」という結果になりやすいんです。

だから「分散を重視するか」「リターンを重視するか」で選び分けるのが大事です。

Q3. 両方買うのはアリ?

A. アリです。

むしろ「7割S&P500、3割オルカン」みたいに組み合わせている人も多いです。

リターンと安心感のバランスを取りたいなら両方を使うのも賢い方法。

Q4. 途中で乗り換えてもいい?

A. もちろんOKです。

投資は「一度決めたら一生変えられない」ものじゃありません。

僕自身も最初はS&P500だけを積み立てていましたが、途中からオルカンも追加しました。

長期投資で大事なのは「無理なく続けられること」なので、不安が強いなら途中で調整しても全然問題ありません。

Q5. 将来性はどっちが有利?

A. 正直、誰にもわかりません。

- この10年は米国=S&P500が圧倒的に強かった

- でも次の10年は中国やインドが伸びるかもしれない

- 世界の勢力図は常に変わる

だからこそ「米国の強さに賭けたいか」「世界全体に分散して安心したいか」で選ぶしかないんです。

まとめ

ここまで、S&P500とオルカンを徹底的に比べてきました。

- S&P500

米国上位500社に集中投資。過去10年は圧倒的な成績で、リターンを最優先したい人に向いている。 - オルカン

全世界に分散投資。安心感があり、どの国が伸びても恩恵を受けられる。安定性を重視する人に向いている。

数字で見ても違いは明らかでした。

- 10年後の100万円 → S&P500は約285万円、オルカンは約250万円。

- 手数料はS&P500がわずかに有利だが、どちらも超低コスト。

- 運用規模はどちらも1兆円超えで安心。

つまり、どちらを選んでも「長期積立で資産が増える」ことは間違いありません。

僕が一番伝えたいこと

初心者の頃の僕は、「どっちが正解か」で悩みすぎて、なかなか投資を始められませんでした。

でも今になって思うのは、正解よりも「始めること」こそが一番の成功パターンだということ。

20年、30年という長い積立では、どちらを選んでも大きな差は出にくいです。

むしろ「迷って動けない時間」の方がもったいない。

あなたが選ぶ基準

- リターンを狙いたいなら → S&P500

- 安心して続けたいなら → オルカン

- 迷うなら → 両方を組み合わせてもOK

大事なのは、どちらを選んでも 未来の自分の資産を育てる第一歩 になることです。

最後に

投資は完璧な正解を探すゲームではありません。

「納得して続けられるかどうか」が勝敗を分けます。

だからこそ、この記事を読んでいるあなたには、今日のうちにS&P500かオルカン、どちらかを決めて、まずは小さく始めてほしい。

その一歩が、数年後・数十年後に大きな違いを生むはずです。

コメント